Information

大学院生、研究員の受け入れ

健康スポーツ科学講座では、修士課程(修士(医科学))及び博士課程(博士(医学))の大学院生を募集しています。講座には、医師、コメディカル(看護師、理学療法士など)、健康・スポーツ科学、工学など多様なバックグラウンドを持つ大学院生が在籍しています。スポーツ医学教室、運動制御学教室の双方で専門性に応じての受け入れが可能です。興味のある方は、入試情報のページを参照して下さい。研究室見学、面談なども随時受け入れています。また、日本学術振興会の特別研究員(PD)や外国人特別研究員の受け入れが可能です。研究内容に興味を持って頂いた方は、ぜひ一緒に研究をしましょう。

スポーツ医学:sportssec at hss.osaka-u.ac.jp

運動制御学 :oubmc at hss.osaka-u.ac.jp

(atは@に変更して下さい)

提供科目

健康スポーツ科学講座に所属する教員は、以下の大学院・学部科目を提供しています。

- 大学院医学系研究科修士課程のスポーツ医科学研究プログラムを担当しています。スポーツ医科学研究プログラムでは、「スポーツ健康医科学」、「身体運動学」、「知覚・認知情報処理科学」、「疫学」など多様な専門性を有する科目群を提供しています。大学院高度副プログラムの科目として、他研究科に所属する大学院生の履修も可能です。

- 専門学部教育としては、健康や整形外科に関わる医学部専門科目や基礎医学講座配属を担当しています。

- 全学共通教育科目としては、「健康・スポーツ教育」、「高度教養教育科目」、「学問への扉」を担当し、健康スポーツ科学講座で実施されている最新の研究内容を生かした教育を実施しています。

トピック

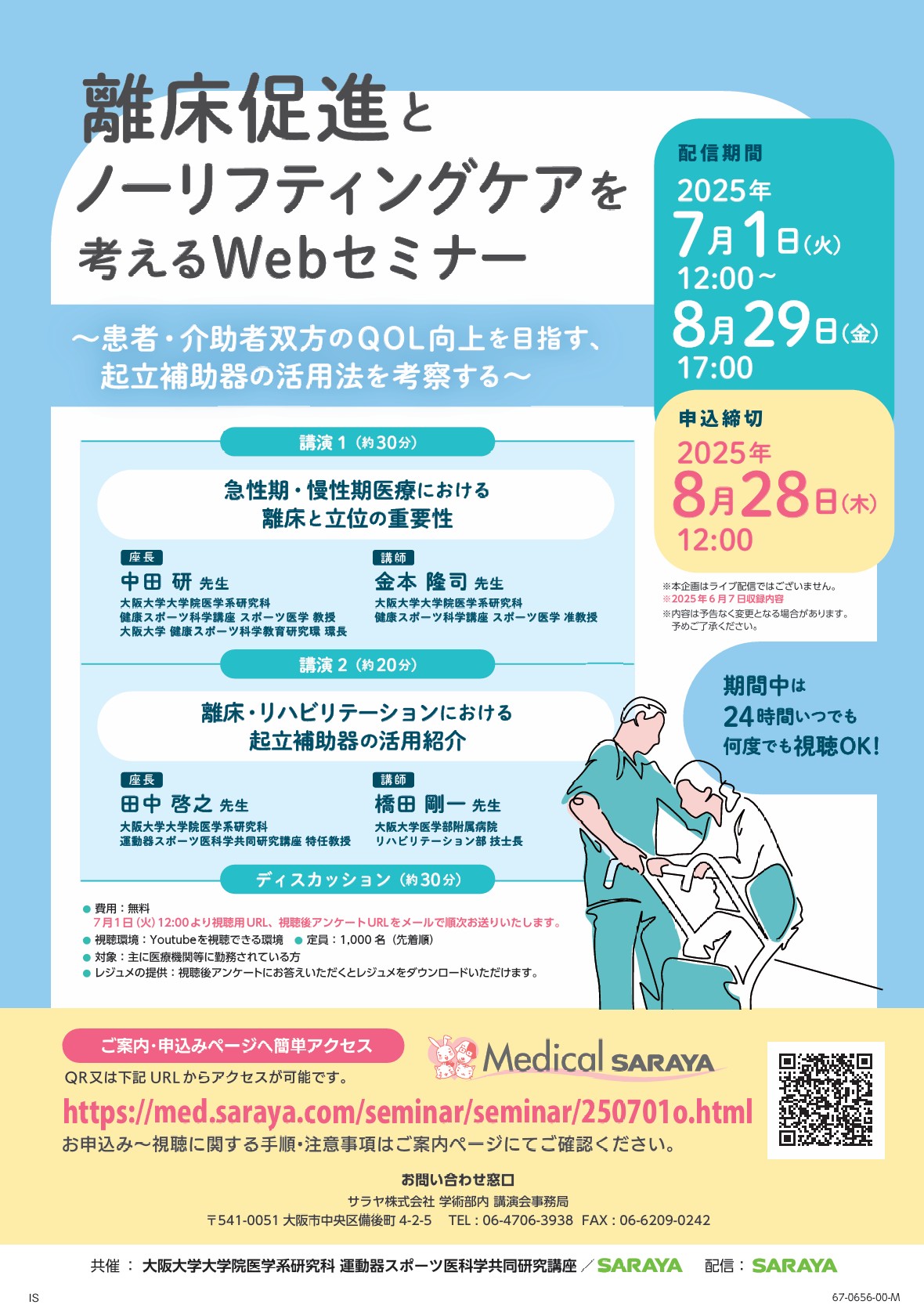

運動器スポーツ医科学共同研究講座の共催WEBセミナーが開催されます。NEW

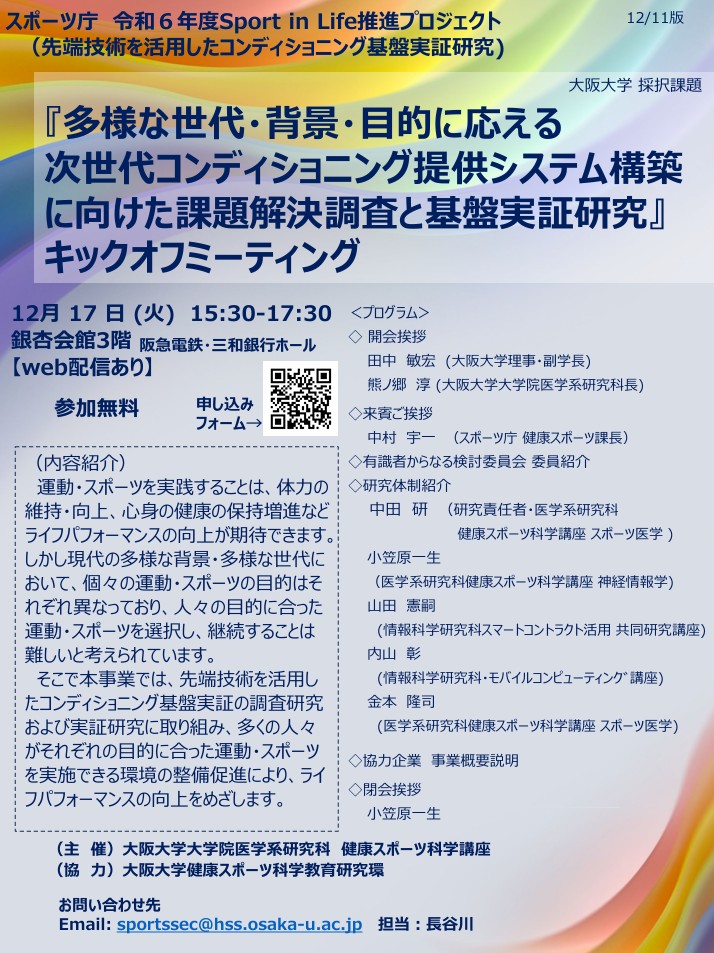

スポーツ庁 令和6年度Sport in Life推進プロジェクト

(先端技術を活用したコンディショニング基盤実証研究)

大阪大学 採択課題

『多様な世代・背景・目的に応える次世代コンディショニング提供システム構築に向けた課題解決調査と基盤実証研究』キックオフミーティングを開催します。

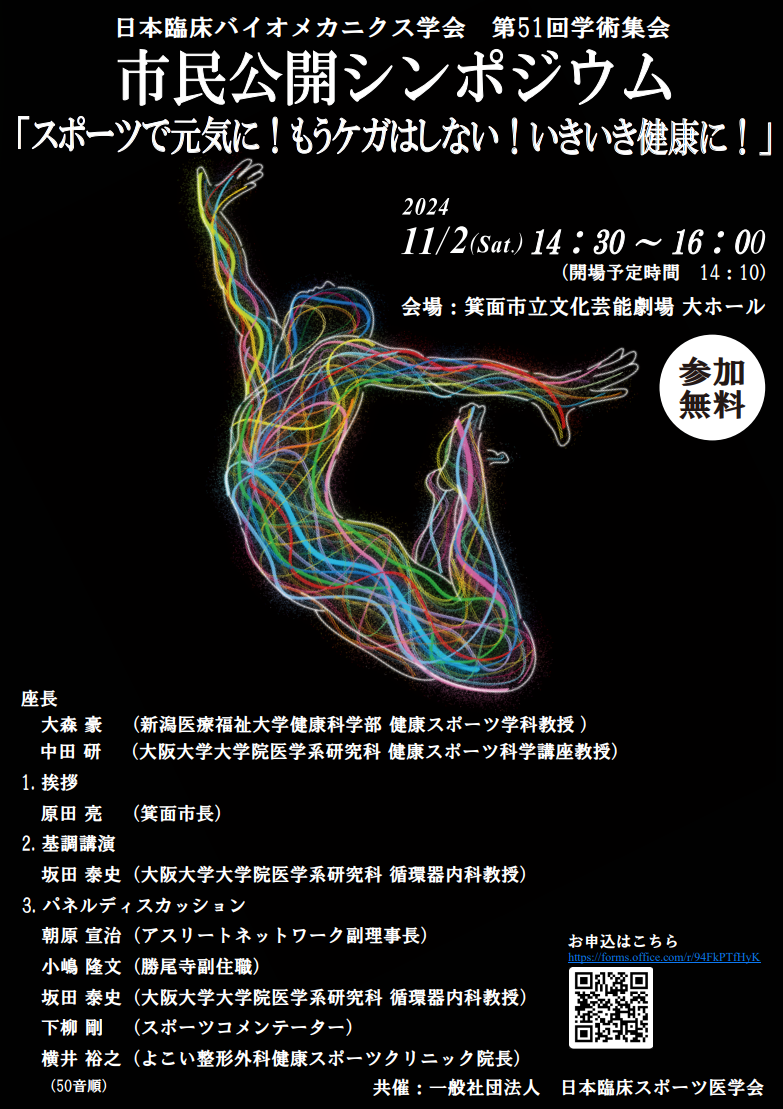

日本臨床バイオメカニクス学会第51回学術集会にて、市民公開シンポジウム「スポーツで元気に!もうケガはしない!いきいき健康に!」を開催します。NEW

日本臨床バイオメカニクス学会第51回学術集会で市民公開シンポジウム「スポーツで元気に!もうケガはしない!いきいき健康に!」を開催します。市民公開シンポジウムは参加費無料ですので、多くの方々のご参加をお待ちしております。

お申込みはこちら

大学院生の内田さんがThe 31st SECEC/ESSSE Congress in Munichで発表しました。学会参加報告を掲載します。NEW

9/4~6にミュンヘンで開催された「the 31st SECEC/ESSSE Congress in Munich」にてe-Poster発表を行ってきました。演題タイトルは「The amount of Acromiohumeral Distance Alteration Impacts the Angle at which Greater Tuberosity Passes Through the Acromion during Shoulder Abduction」です。本研究では、肩関節のAcromiohumeral distance(AHD)に着目し、外転動作時のAHD変化量とAHD最短距離を呈する姿勢との関連を検討しました。AHD変化量が大きい動作はAHD最短距離を呈する肩甲上腕関節角度が低値となる傾向が示され、肩甲上腕関節の求心位を保つ機能の低下は挙上時の肩峰下インピンジメントが生じうる角度に影響を与える可能性が示唆されました。今後は肩関節疾患を有する患者に対して本評価を行うことで、インピンジメント症候群発生のメカニズムを検討していきたいと考えています。学会期間中はEUSSER(European Society for Shoulder and Elbow Rehabilitation)のBoardメンバーとの交流も多く、今後も国際学会を通して、我々の研究内容を発信してまいります。

大学院生の内田さんが第21回日本肩の運動機能研究会で発表します。NEW

大学院生内田さんが10/25-26に開催される第21回日本肩の運動機能研究会で以下の演題を発表します。

シンポジウム 投球障害:Physiological/Pathological Internal impingementの境界線

優秀演題賞発表セッション:肩甲胸郭関節の機能評価に3D Scanを応用する取り組み

ポスター発表:投球動作の加速期における肩関節複合体の協調運動

大学院生の内田さんの論文がJ Shoulder Elbow Surgに掲載されました。NEW

Prevalence of Abnormal Findings in the Posterosuperior Humeral Head of Asymptomatic Collegiate Baseball Pitchers Using Ultrasonography

野球選手の上腕骨頭後上方部にはcystなどの異常所見が多く発生します。しかし、無症候性の野球選手を対象にその有所見率を検討した報告は少ないため、本研究は無症候性の大学野球投手を対象に、超音波画像診断装置(US)を用いて上腕骨頭後上方部の骨頭不整像(以下、異常所見)の有所見率を検討しました。US評価の結果、投手群の投球側における異常所見の有所見率は76%であり、非投球側やオーバーヘッドスポーツ未経験者よりも有意に高率であったことから、投球動作による上腕骨頭と関節窩の接触圧などの負荷は上腕骨頭の異常所見の発生に繋がる可能性があり、USによってその異常所見を同定できることを明らかにしました。

https://doi.org/10.1016/j.jse.2024.07.026

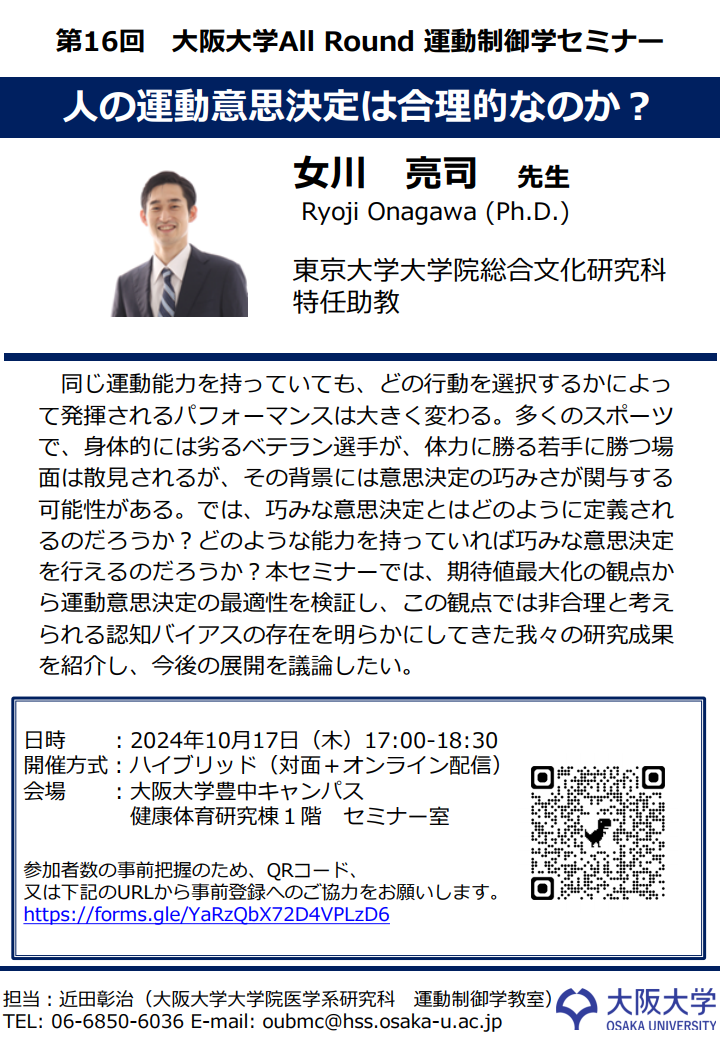

第16回All Round運動制御学セミナー(女川亮司先生)を開催します。

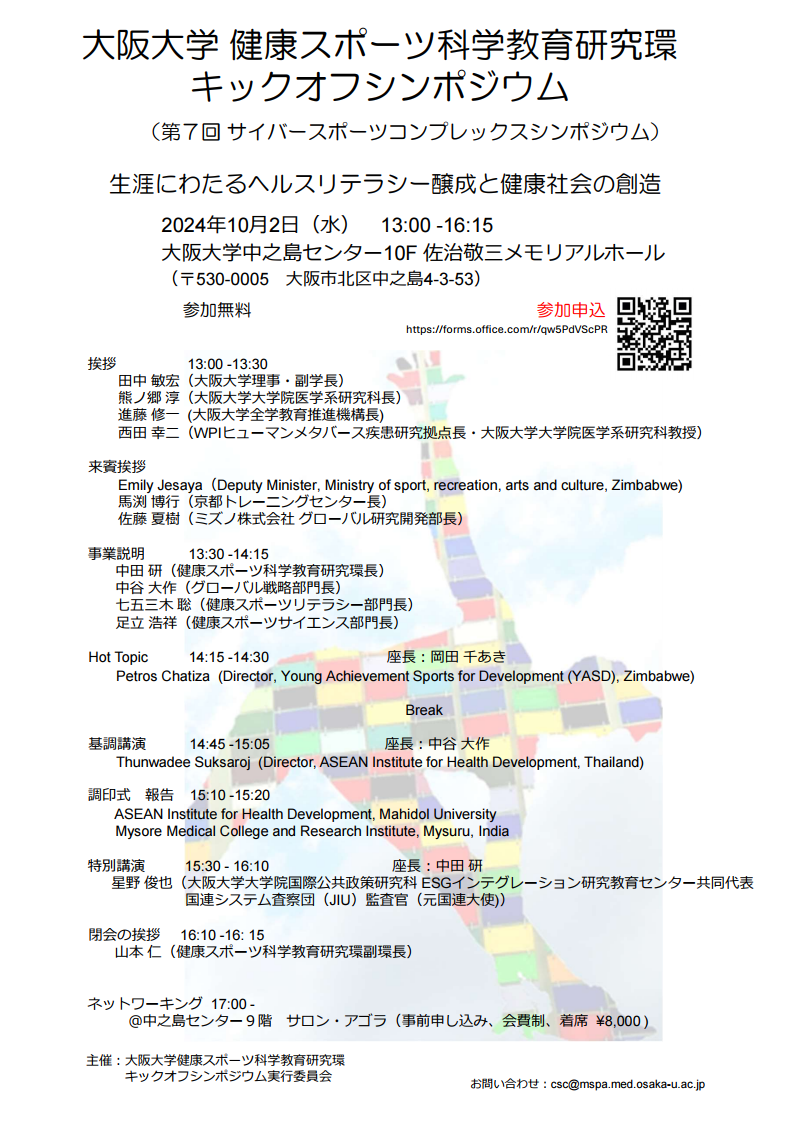

大阪大学健康スポーツ科学教育研究環 キックオフシンポジウムを開催します。

故門田助教の論文が「International Journal of Sport and Health Science」に掲載されました。

Is Athletes' six sense real, or postdictive reconstruction?

令和4年5月に亡くなった門田浩二助教の論文がアクセプトされ、この5月にオンライン版が掲載されました。この論文は、門田先生がERATO下条潜在脳プロジェクトのもとで研究していたもので、運動競技者の試合前と試合後に同じ質問紙を含むアンケート調査を行うことによって、記憶の書き換えが行われていることを明らかにしたものです。特に注目すべきは、試合に勝った場合にはポジティブな方向に記憶が書き換えられ、試合に負けた場合にはネガティブな方向に記憶が再構築されていたという点です。競技者が時折、「予感」したと感じるのは、実は事前に感じたことではなく事後的に記憶が書き換わっている可能性を示しています。

尚、この論文は、門田先生が執筆中に倒れられ、その後、共著者である奥村基生先生(東京学芸大)、下條信輔先生(カリフォルニア工科大学)および関係者の多大な協力により完結に至ったものです。ご協力いただいた方々へ、心より感謝申し上げます。難病を抱え、大きな手術を何度も受けながらも不屈の精神で研究に励んでいた彼を偲ぶとともに、彼の努力と人間性を表す素晴らしい論文に仕上がったことを嬉しく思います。

https://doi.org/10.5432/ijshs.202402

大学院生の肝付さんの論文がAJPM Focusに掲載されました。

Goal Orientation and Desire for Approval are Associated with Sports Injuries among Young Japanese Athletes

スポーツ中のけがにつながるこころの状態や行動パターンを明らかにするために、スポーツ経験のある方を対象に調査研究を行いました。この研究の特徴は、様々な競技種目、プロ、アマチュアの選手と広く選手の声を集めることができたことです。多様なバックグラウンドを持った選手が居る中で、けがの発生に関連しうる心理的特徴を見つけることができました。この研究は、大阪大学医学部附属病院、神戸大学医学部附属病院、第二大阪警察病院[I1] 、関西ろうさい病院や、提携しているスポーツクリニック、スポーツチームにご協力をいただいてアンケートを実施しました。「自分のけがの経験が誰かのためになるなら」と受傷直後にもかかわらず、アンケートに参加してくれた選手が多くいらっしゃったことが、とても印象的でした。また、忙しい外来で、一緒に患者さんをリクルートして下さった医師にも大変感謝しています。引き続き研究を行い、スポーツ外傷・障害の予防に貢献したいです。(この研究は、科学研究費補助金基盤研究B「重篤スポーツ外傷のAI予測基盤の確立-選手心理と認知バイメカの連結的理解による-(23K24737 代表:小笠原一生)」、およびJST 次世代研究者挑戦的プログラムJPMJSP2138 の支援を受けたものです)

https://doi.org/10.1016/j.focus.2024.100236

中田教授の研究成果にもとづく医療機器開発に関するプレスリリースが出ました。

特任研究員(常勤)を募集しています。

健康スポーツ科学講座では、「スポーツ庁委託事業、令和6年度Sport in Life推進プロジェクト・ライフパフォーマンスの向上に向けた目的を持った運動・スポーツの推進に係る調査研究」に従事する特任研究員(常勤)を公募しています。 公募の詳細はこちらをご確認ください。

修了生の有田さんの論文がThe Journal of sports medicine and physical fitnessに掲載されました。

Decreased moment of inertia of the lower limb facilitates a rapid hip internal rotation in a simulated foot impact maneuver. A laboratory-controlled biomechanical study for a precursor mechanism of noncontact anterior cruciate ligament injury

令和4年度修士修了の有田一輝さんの論文がアクセプトされました。膝伸展位は前十字靭帯損傷の好発肢位です。本研究では、膝が伸展して下肢全体の長軸周りの慣性モーメントが小さくことで、足部接地時の股関節内旋角速度が大きくなることを実験的に示しました。私どもは、足部接地後の急激な股関節内旋は、膝関節屈曲伸展軸をもとの位置から変位させ、正常な膝屈曲ができない状態での全荷重となるkとがACL損傷の隠れたメカニズムであると考えており、本論文はその考えをサポートする1つの根拠となります。

https://doi.org/10.23736/S0022-4707.23.15483-1

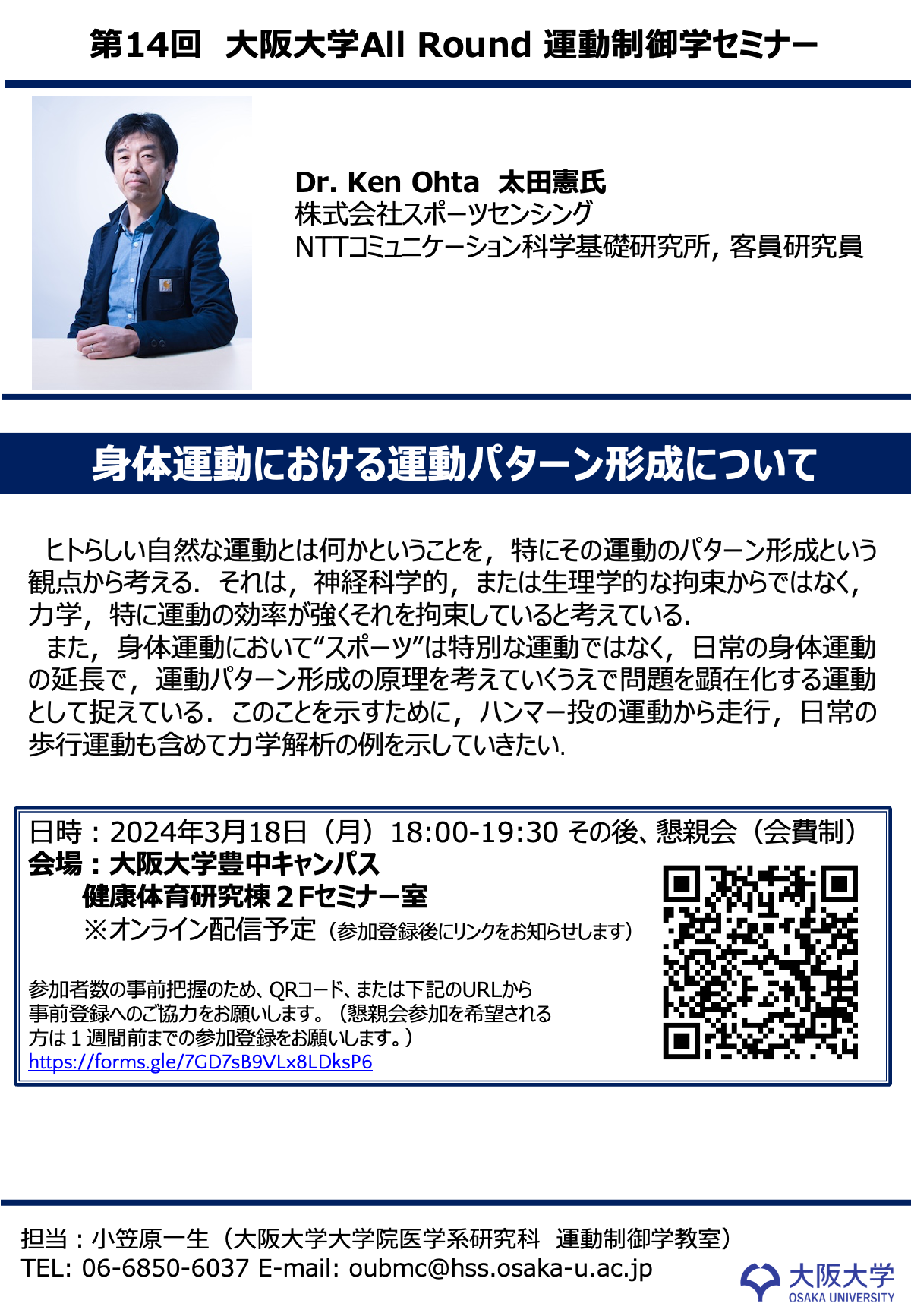

第14回All Round運動制御学セミナー(太田憲先生)を開催します。

太田憲先生(株式会社スポーツセンシング、 NTTコミュニケーション科学基礎研究所)を講師としてお招きし、第14回大阪大学All Round 運動制御学セミナーを開催します。

セミナーは事前登録制でこちらからお申し込み下さい。

小笠原講師の論文がSportsに掲載されました。

Body Part Pain Affects Subjective and Objective Handball Performance in Japanese Male National Athletes—Results of Short-Term Practical Monitoring of Athletes’ Conditions

日本代表男子ハンドボールチームを対象に、痛みが主観的、客観的競技パフォーマンスに及ぼす影響を調べた研究の論文がパブリッシュされました。本研究は、味の素株式会社との共同研究です。利き肘や利き肩の痛みが、練習中の集中度を下げ、結果的に、ハンドボールパフォーマンスへの満足度を低下させていることがわかりました。

https://doi.org/10.3390/sports12030065

近田助教の共著論文がScientific Reportsに掲載されました。

Tibial morphology of symptomatic osteoarthritic knees varies according to location: a retrospective observational study in Japanese patients

この論文では、変形性膝関節症患者の脛骨の骨形状を分析しました。脛骨の内側近位部は脛骨粗面や外側に比べて形状のバラつきが小さく、内側関節面は外側関節面に比べてバラつきが大きいことが分かりました。これらの結果は、骨形状を反映した医療機器(人工関節やプレート等)の開発に役立つ可能性があります。

https://doi.org/10.1038/s41598-024-53222-w

大学院生の中村さんが第36回日本肘関節学会学術集会で発表します。

大学院生の張雪美(ZHANG Xuemei)さんの論文がGait&Postureに掲載されました。

Absorption function loss due to the history of previous ankle sprain explored by unsupervised machine learning

この論文では、片足着地時の鉛直床反力波形を分析するために主成分分析(PCA)とk-meansクラスタリング方法を使用して、足関節捻挫の既往歴の有無を判別し、アスリートの足首機能の変化を特定しました。その臨床的な意義は、この方法を使用して、足関節捻挫後の衝撃吸収機能の回復度を評価することができることです。

https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2024.01.021

日本臨床バイオメカニクス学会 第51回学術集会を2024/11/01-11/02に箕面市立文化芸能劇場・大阪大学箕面キャンパスで主催します。

小笠原講師が日本代表男子ハンドボールチームの一員として、バーレーンで開催される第21回男子ハンドボールアジア選手権に参加します。

この選手権は、2025年1月にクロアチア、デンマーク、ノルウェーで行われる第29回男子世界選手権の予選を兼ねます。上位4チームに出場権が与えられます。

期間:2024年1月11日〜25日

場所:バーレーン

メンバーリスト:https://handball.or.jp/nationalteam/doc/2023_men_21amch.pdf

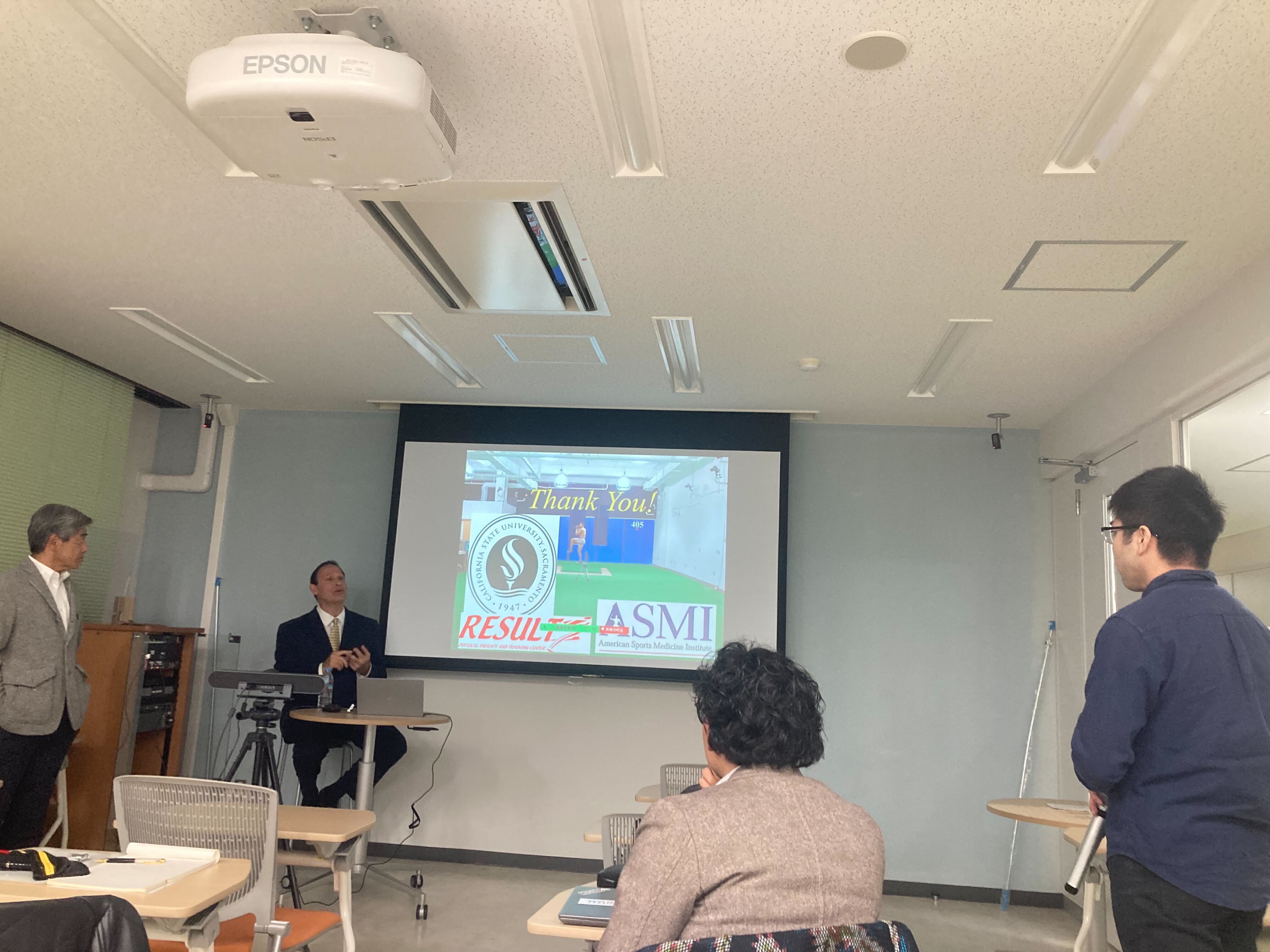

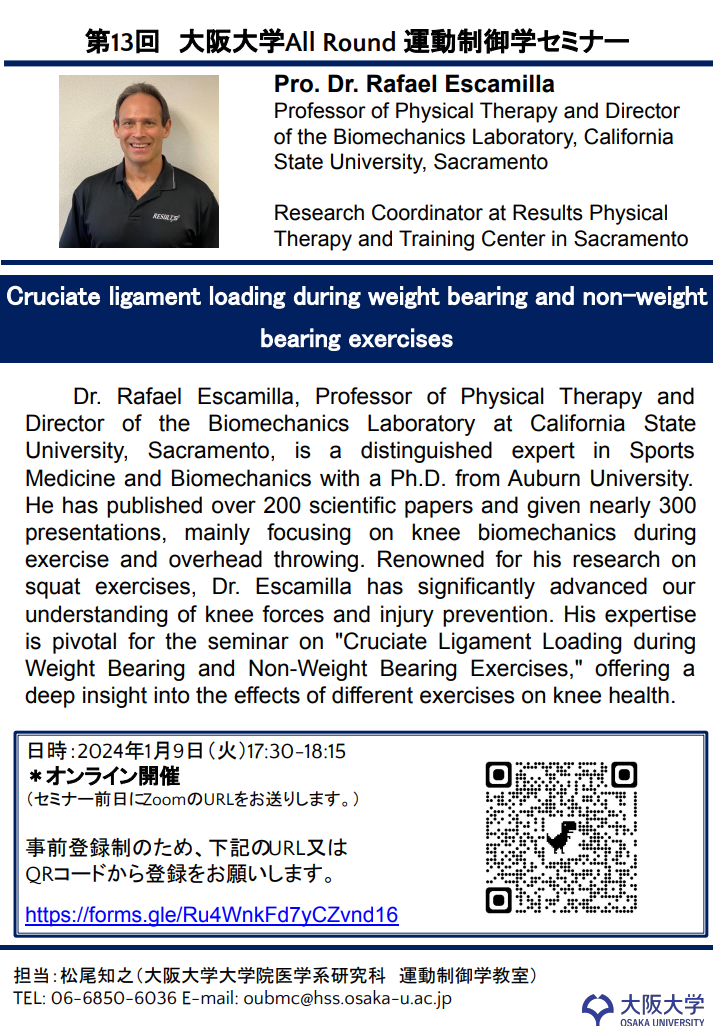

第13回All Round運動制御学セミナー「Cruciate ligament loading during weight bearing and non-weight bearing exercise」を開催しました。

1月9日に、Prof. Dr. Rafael Escamilla氏を招聘し、第13回 All Round運動制御学セミナー「Cruciate ligament loading during weight bearing and non-weight bearing exercise」を開催し、日本野球科学研究会主催・当講座共催の野球科学特別セミナー「Biomechanics and Injury Prevention Strategies for the baseball pitching Elbow 野球肘障害に関する生体力学と障害予防戦略」も同日に開催いたしました。 Escamilla氏は2000年代からエクササイズ中に膝関節に加わる力学的負荷に対する解析や投球動作のKinematicsおよびKineticsに関する数多くの論文を出版されており、我々の研究フィールドで研究を行うものからすると、誰もが知る研究者です。当教室の松尾准教授ともAmerican Sports Medicine Instituteで共に研究を行った関係であり、私にとっては以前から論文上で名前を拝見する研究者、自分の中でのスターとお会いできることを楽しみにしていたセミナーでした。 内容はACL再建術後のリハビリテーションにおける選択として、どのようなトレーニングがACLへの負荷を減らすことが出来るかというポイントを運動力学的に分析・解説していただき、普段からACL再建術後のスポーツ選手に対するリハビリテーションに従事する私にとって、日々の臨床とリンクさせながら、受講することが出来ました。後半の野球科学特別セミナーでは、研究の内容は去ることながら、自身の研究を繋げることで障害予防戦略を語ることが出来るという、一連の研究における一貫性、そこから生まれるストーリーに心を動かされました。私も博士課程の研究を行う中で、大きなゴールに向けて一歩ずつ研究を進めていくこと、そして修了後もその歩みを続けることの重要性も感じることが出来た貴重な機会でした。 このような機会を作っていただいた松尾先生および阪大に足を運んでいただいたDr. Escamilla氏に深謝いたします。(大学院生 内田智也)

川上特任研究員の論文がScientific Reportsに掲載されました。

テニススクールで初級レベルのグループテニスレッスンを受講することで、1日の平均身体活動強度や高強度身体活動時間、歩数を有意に高めることがわかりました。また、テニスレッスンは、休息時間が少なく様々な強度の身体活動を獲得できることもわかりました。

https://doi.org/10.1038/s41598-023-46843-0

GODAIテニス研究結果説明資料

大学院生の内田さんが第10回日本スポーツ理学療法学会学術集会で発表します。

第13回All Round運動制御学セミナー(Prof. Dr. Rafael Escamilla)を開催します。

California State University, SacramentoのProf. Dr. Rafael Escamillaお迎えし、第13回大阪大学All Round 運動制御学セミナーを開催します。

セミナーは事前登録制でこちらからお申し込み下さい。

近田助教の論文がFrontiers in Bioengineering and Biotechnologyに掲載されました。

内側開大式高位脛骨骨切り術(medial open-wedge high tibial osteotomy、略称: medial OWHTO)において、術後の下肢アライメントの候補を予測する術前シミュレーションの方法を提案し、その精度を実際の術後のアライメントと比較することでシミュレーションの有効性を示しました。

https://doi.org/10.3389/fbioe.2023.1278912

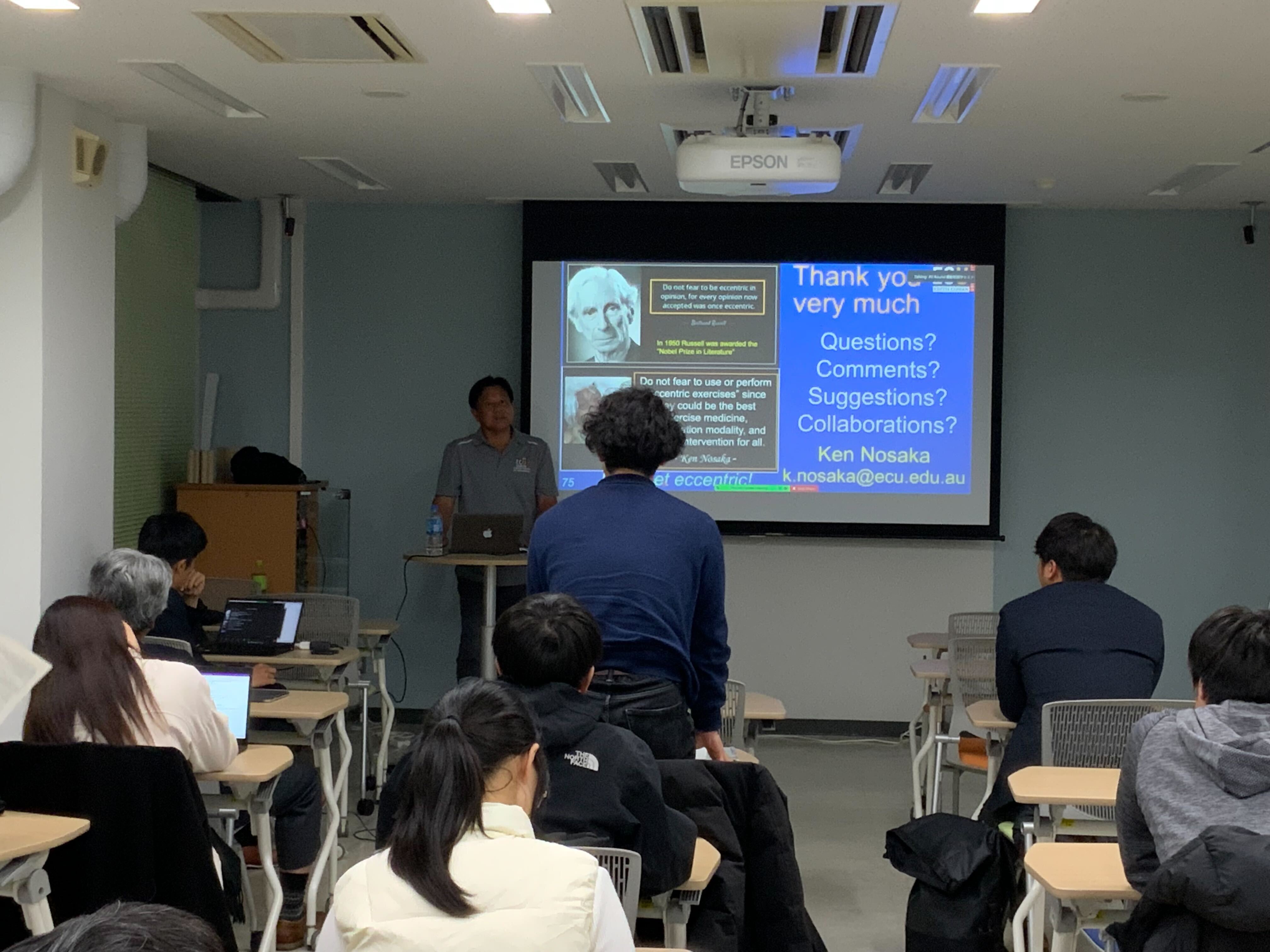

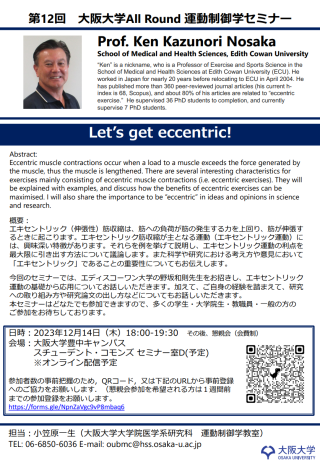

第12回All Round運動制御学セミナー「Let's Get Eccentric!」を開催しました。

エディスコーワン大学の野坂和則教授に阪大にお越しいただき、先生のご専門である筋損傷研究や、筋のエキセントリック収縮に関連する基礎から応用までの幅広い研究についてレクチャーをいただきました。また、質の高い研究成果を量産される先生の仕事術も紹介をいただきました。非常にエキセントリックな、エキサイティングなセミナーとなりました。コロナ禍で中断していた対面でのオールラウンドセミナーでしたが、ハイブリッド形式にして70名にも登る、多くの方のご参加をいただきました。野坂先生、この度はどうもありがとうございました。

修了生の有田さんの論文がJournal of Sports Medicine and Physical Fitnessにアクセプトされました。

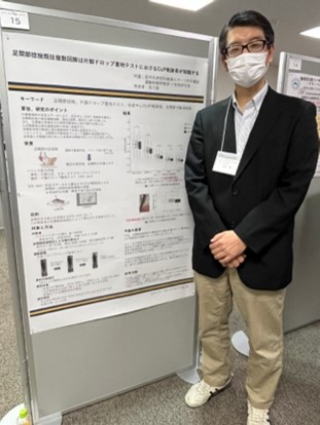

大学院生の宮川さんが第8回大阪大学豊中地区研究交流会「知の共創」にてポスター発表を行いました。

博士課程4年の宮川基です。今回、第8回大阪大学豊中地区研究交流会「知の共創」にて現在取り組んでいる研究に関連して「足関節捻挫既往複数回脚は片脚ドロップ着地テストにおけるCoP軌跡長が短縮する」 というタイトルでポスター発表を行いました。本会は大阪大学豊中キャンパス内の研究者を中心に、人文社会科学系から理工学系の方まで部局の垣根を越えて一堂に会し他部局の研究を知り合い交流するという会でした。発表者は若手の大学院生から教授の先生まで非常にバラエティに富んだ交流会でした。また、発表を聞きに来た参加者は研究者のみで無く、一般の市民の方、小学生や高校生の方も参加して各研究を熱心に聞いていました。私自身は他分野の研究者の方や研究者ではない一般の方に自身の研究成果をお伝えする機会は今まで無く、普段とは異なる視点でご意見を頂くこともでき非常に充実した時間を過ごせました。一見自分とは関係の無い分野の方とも交流することで、自分自身の研究を違った角度で見直すことが出き、さらなる発展につながるのでは無いかと感じた交流会でした。このような充実した機会を頂きました関係者や発表準備を手伝って頂きました方々に感謝申し上げます。

小笠原講師の論文が、Journal of Sport and Health Scienceに掲載されました。

The deterministic condition for the ground reaction force acting point on the combined knee valgus and tibial internal rotation moments in early phase of cutting maneuvers in female athletes

https://doi.org/10.1016/j.jshs.2023.11.005

第50回日本臨床バイオメカニクス学会、第34回日本臨床スポーツ医学会学術集会で多くのメンバーが発表しました。大学院生の学会参加報告を掲載します

第50回日本臨床バイオメカニクス学会 張雪美さん

I am Xuemei Zhang, a first-year Ph.D. student, and I am honored to share my reflections about the Japan Society of Clinical Biomechanics (JSCB) conference held in Himeji City from November 10th – 11th. This year marks the 50th anniversary of the society, bringing together knowledgeable experts, researchers, and doctors from various parts of Japan. The conference featured fascinating presentations, and attendees actively expressed their viewpoints, engaging in in-depth discussions on the presenters' research. I am delighted and honored to have the opportunity to participate in such a large-scale conference for the second time. Compared to my first attendance last year, where I was inexperienced and uninformed, this time, I have gained a lot. On the first day of the conference, we set out early and attended presentations by Ms. Nishizawa and Mr. Hayashi. They seemed well-prepared, and their presentations were very successful, sparking the interest of scholars and prompting engaging questions. Personally, this experience was immensely helpful, reminding me of the diverse questions and suggestions I received from researchers in different regions last year. Those feedback moments broadened my research perspective beyond a singular focus, contributing to the depth of my work.

My presentation was scheduled for the last slot in the afternoon, and I felt extremely nervous. I thought I lacked a comprehensive understanding of Mr. Arida's experiments, and my confidence was not at its peak, despite my efforts to reassure myself. However, I was pleased to find that Professor Hideyuki Koga showed a keen interest in our research and provided a good question. Although I couldn't answer his questions, it served as a point of reflection for me. I realized that my understanding of my own research was not deep enough, and on the other hand, my adaptability in handling unexpected questions needed improvement. Post-conference, I engaged in thorough reflection and drew valuable lessons. For instance, when responding to Professor Koga's question about the disparity between our research and his, I should emphasize the purpose of my study, and then highlight the differences between those two studies, finally ultimately clarify the results and contributions of my research. I think those may be a standard response to such questions after that day. I acknowledged that making mistakes can leave a lasting and deep impression on me, so never be afraid of making mistakes, which makes me a better person.

In addition, I have also learned about many other studies during the conference. In symposiums, many scholars elucidated their cutting-edge research, allowing me to quickly grasp the current advancements in the field of biomechanics. This expanded my research horizons and enhanced my overall understanding of research. Our laboratory's research is at the forefront, and our mentors are highly professional. I feel fortunate to be part of this academic family.

Finally, I extend my gratitude to Nakata-sensei, Ogasawara-sensei, Konda-sensei, Matsuo-sensei, Iwasaki-sensei, and all members of the laboratory for their assistance and encouragement during the preparation phase. And I am very grateful for my family, who always support me. Thank you very much!

第34回日本臨床スポーツ医学会学術集会 西山夏実さん

博士課程1年の西山夏実です。11月11日〜12日に第34回日本臨床スポーツ医学会学術集会に参加し、オーラル発表を行ってきました。演題名は「妊娠中の身体活動の質の縦断的変化:初産婦と経産婦の比較」です。ガイドラインにおいて、産前産後に運動を行うことは妊娠に伴う高血圧や糖尿病などリスクの低下や、うつ症状の軽減、妊娠中の過度な体重増加の抑制と様々な効果があると言われています。しかし身体活動の質(割合、頻度、継続時間)に着目し産科合併症との関連を見た研究はありません。そこで身体活動の質と産科合併症の関連を調査し、産科合併症のリスクを減少させる身体活動の質を明らかにすることを目的に研究を行っています。今回の発表では妊娠中の生活背景(出産経験、就労状況)の違いによる身体活動の質の縦断的変化を調査した結果を報告しました。(JST次世代研究者挑戦的研究プログラムの支援を受けて実施)

本学会では、スポーツ医学に携わる研究者や医療従事者、トレーナーと幅広くの分野から参加されていました。また女性アスリートや女性のライフサイクルに応じたサポートについてもいくつか発表がされており、大変勉強になりました。

今回の発表にあたってご指導いただいた中田先生、近田先生をはじめ、研究室の先生やメンバーの皆様へこの場を借りて感謝申し上げます。ありがとうございました。

第12回 大阪大学 All Round 運動制御学セミナー(Prof. Ken Kazunori Nosaka)を開催します。

Edith Cowan UniversityのProf. Ken Kazunori Nosakaお迎えし、第12回 大阪大学 All Round 運動制御学セミナーを開催します。「Letʼs get eccentric!」という講演タイトルで、エキセントリック運動の基礎から応用についてお話しいただきます。加えて、ご自身の経験を踏まえて、研究への取り組み方や研究論文の出し方などについてもお話しいただきます。

セミナーは事前登録制でこちらからお申し込み下さい。

小笠原講師が日本代表男子ハンドボールチームの科学スタッフとして、パリ五輪アジア予選大会で優勝し、パリ五輪の出場が決定しました。

小笠原講師が科学スタッフを務める日本代表男子ハンドボールチームが、カタール・ドーハで開催されたパリ五輪アジア予選大会(2023年10月18日〜28日)で、見事、優勝を果たし、パリ五輪(2024年8月)の出場権を獲得しました。小笠原講師は、同チームにて代表選手らの身体活動量や心拍管理の最適化、ゲームパフォーマンスの分析などで出場権獲得に貢献しました。

公益財団法人日本ハンドボール協会資料等

報道資料①

報道資料②

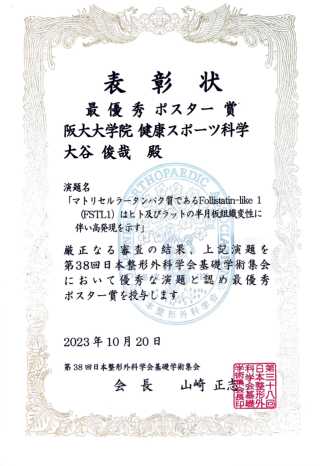

大学院生の大谷俊哉さんが、第38回日本整形外科学会基礎学術集会で最優秀ポスター賞を受賞しました。

今回10月19日、20日に開催された第38回日本整形外科学会基礎学術集会におきまして、最優秀ポスター賞を受賞いたしました。演題名は「マトリセルラータンパク質であるFollistatin-loke 1(FSTL1)はヒト及びラットの半月板組織変性に伴い高発現を示す」です。膝半月板の機能低下は変形性膝関節症の発症の主要因とされていますが、機能低下の原因となる半月板組織変性に関与する遺伝子や詳細な分子メカニズムが明確になっていないのが現状です。我々は今回網羅的な遺伝子解析(RNAシークエンス)を行い半月板組織変性遺伝子の探索し、さらにその機能解析を目的に研究を行っています。結果として、網羅的遺伝子解析より抽出されたマトリセルラータンパク質であるFSTL1はヒト及び動物(ラット・マウス)半月板の組織変性により発現量の上昇を認め、さらに関節内投与によって半月板組織変性を助長、細胞レベルでも炎症関連因子の上昇を認めました。今後、FSTL1が関与する分子経路の同定によって、半月板組織変性を抑え最終的には変形性膝関節症の進行を抑制する治療の新知見になるのではと考えており、今回はここまでの成果を本学会で発表させていただきました。

今回の発表に先立って、演題募集の段階で優秀ポスター賞に応募するかどうかの選択欄がありました。正直エントリーするかかなり悩みましたが、自分の研究が今どの位置にいて、客観的に見てどのような評価を受けるのかを知って、この研究をさらに発展させたいと思い、エントリーしました。事前応募の中から最終候補7演題に選ばれ、そこから多くの先生や教室のメンバーにご指導及び激励の言葉をいただいて、結果受賞できた賞だと思っております。本学会は整形外科医の中でも主に基礎研究に従事している先生方が参加され(今回は1500人の参加とのことでした。)、他の演題を見ても非常に刺激となる内容が多く、自分の研究モチベーションが上がる、とても参加意義のある学会でもありました。その中で選ばれた賞なので、喜びもひとしおです。今後は大学院4年間の集大成として現在行っている研究を発展させていき、良い成果を出せるように頑張っていきたいと思います。

最後になりましたが、お忙しい中さらに休日の時間を割いてでも現在の研究を指導いただいている中田先生、金本先生、蛯名先生および今回の発表に向けて多くの激励の言葉をいただいた教室員の皆様にこの場を借りて心より感謝申し上げます。

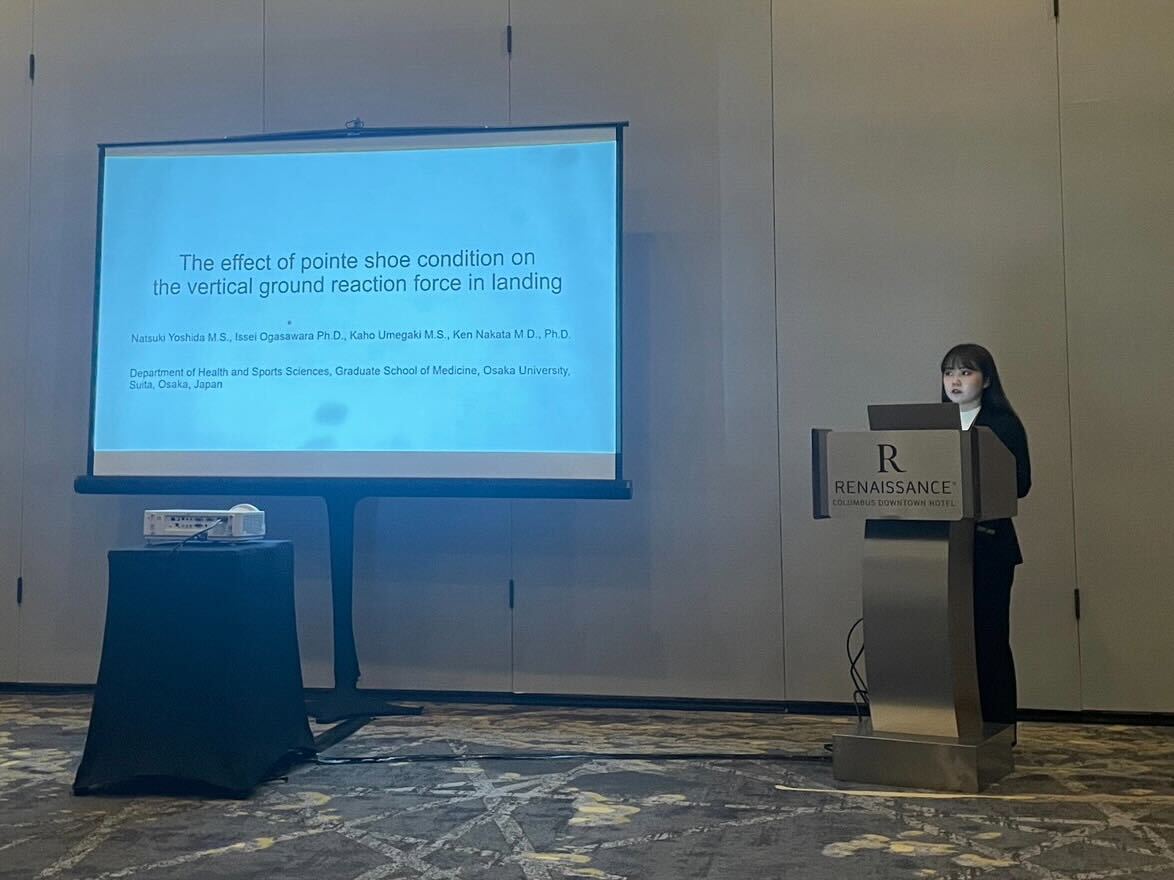

大学院生の吉田夏希さんが、33rd IADMS Annual Conference(国際ダンス医科学会第33回年次大会)で発表しました。

博士課程1年の吉田夏希です。10月12~15日にアメリカのオハイオ州コロンバスで開催された、33rd IADMS Annual Conference(国際ダンス医科学会第33回年次大会)に参加したので、報告いたします。

本学会には、理学療法士、アスレチックトレーナー、研究者、ダンス教育者、ダンサーなど、ダンスに関わる様々なバックグラウンドを持つ人々が参加されていました。日本ではあまり見られませんが、アメリカではバレエ専門のメディカルセンターのような施設がたくさんあり、セラピストたちは日々一定数のバレエダンサーと接しているため、負傷したダンサーの評価・治療方法に関連した演題が多い印象でした。プレゼンテーションやワークショップを通して、ダンスで発生するスポーツ障害・外傷の概要、予防のためのトレーニングやテーピング方法、競技復帰までのプロトコルについて学ぶことができました。これらの内容は、私自身が理学療法士として働くためにも参考になるものばかりで、とても勉強になりました。

そして、私は2日目に演題発表を行いました。バレエで使用されるトウシューズの硬さを力学試験機を用いて評価し、シューズの硬さの違いがジャンプ着地時の床反力波形に影響を及ぼすことを発表しました。発表後には参加者から質問を頂いたり、現場でトウシューズに関して困っていることについての議論をするなど、有意義な時間を過ごすことができました。議論を通して、参加者は臨床現場に直結するような概念やアプローチを求めていると感じました。研究の成果を社会に還元するためにはその研究の社会的意義を考える必要があるので、今後の課題設定に大いに生かすことができる知見を得られたと思います。

懇親会代わりのダンスパーティーで踊り続ける参加者に圧倒されることもありましたが、学会期間中には、国籍に関わらず同じ研究分野に従事する研究者、研究者を目指す学生との多くコミュニケーションをとることができました。ここで繋がることができたコミュニティを大切にしつつ、さらに広げられるよう、今後も精進していこうと思います。

小笠原講師が、日本代表男子ハンドボールチームの科学スタッフとして、カタールで開催されるパリ五輪のアジア予選大会に出場しています。

Fort Lewis Collegeの岩崎晋先生が在外研究として滞在されます。

岩崎先生はスポーツ心理、主にモチベーションの専門家で、健康スポーツ科学講座への滞在中は、スポーツ外傷・障害につながる心理・認知的要因の研究や、阪大病院の医師とのコラボレーション、大学院生の研究教育に幅広く従事されます

第34回日本臨床スポーツ医学会学術集会で発表します。

講座のメンバーが第34回日本臨床スポーツ医学会学術集会で以下の演題を発表します。

・小笠原講師 シンポジウム ACL損傷予防を多面的に考える

「競技特性にも基づくACL損傷の成り立ち」

・大学院生 肝付さん

「スポーツ外傷・障害発生時に自覚された若年アスリートの心理状態:急性外傷と慢 性障害の比較」

・大学院生 西山さん

「妊娠中の身体活動の質の縦断的変化:初産婦と経産婦の比較」

・大学院生 内田さん

「大学野球選手における上腕骨頭後上方の骨嚢腫様病変位置の特徴」

第50回日本臨床バイオメカニクス学会で発表します。

講座のメンバーが第50回日本臨床バイオメカニクス学会で以下の演題を発表します。

・中田教授 学会創立50周年記念講演

「臨床バイオメカニクス学会50年を振り返って」

・近田助教 シンポジウム3 臨床に繋がる生体計測最前線:膝を丸裸にする!

「個別化筋骨格モデルの開発と筋骨格形状データベースの構築」

・山川特任研究員 シンポジウム1 Biomechanics in the ACL reconstruction

「In vitro assessment of the ACL reconstruction」

・大学院生 西澤さん

「着地位置提示のタイミングが着地姿勢安定化のための意思決定に与える影響」

・大学院生 張さん

「Decreased moment of inertia of the lower limb facilitates the rapid hip internal rotation in a simulated foot impact maneuver」

・大学院生 林さん

「シューズ内蔵慣性センサによる低速歩行時の 床反力鉛直成分最大増加率の推定」

第20回日本肩の運動機能研究会で発表します。

大学院生の内田智也さんが第20回日本肩の運動機能研究会で以下の演題を発表します。

・シンポジウム 肩疾患リハビリテーションにおける超音波の活用

「バイオメカニクス研究にエコーを活用する」

・主題 投球障害肩に対する治療ターゲット

「野球選手における上腕骨後上方の超音波画像不整像の有所見率」

大学院生の内田智也さんが7th International Congress on Shoulder and Elbow Therapyで発表しました。

内田さんからの学会参加報告を掲載します

9月5日から8日にローマで開催された15th International Congress on Shoulder and Elbow Surgeryに参加し、その中のセラピスト部門7th International Congress on Shoulder and Elbow Therapyにて、オーラル発表してきました。発表は私が当研究室で行っている研究の一部、『三次元動作解析装置を用いて計測した肩甲骨運動および肩甲骨-上腕骨の協調的運動が上肢挙上速度を変えることにより変化する』という内容を報告してきました。想像以上に欧州の研究者からの質問が多く、自身の研究分野に対する興味を知ることができた点は大きな収穫でした。また、我々の研究室では日々のミーティングを英語で行っておりますが、その甲斐もあり、各国の研究者とある程度スムーズに議論することが出来たことは、私にとって新しい自信となり、コロナ禍では味わうことの出来なかった対面での学会開催の良さを再認識することが出来ました。学会のAwardを獲得した発表はShoulder Return to Sports after Injury Scaleといった質問紙を通して、スポーツ復帰に関与する心理的要因について検討したものに関するテーマであり、当研究室でも着目している心理的な観点が世界のトレンドであることを知りました。さらに、肩関節のproprioceptionに着目した研究も多く、我々が行う研究との違いを知ることで、双方の重要性も再認識する機会となったことは国際学会に参加した成果であると感じてあります。今回の経験を糧に、発表した内容の論文作成や次の研究の質向上に努めてまいります。研究および渡航に際して、様々なご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

日本整形外科学会基礎学術集会の優秀ポスター賞の候補

大学院生の大谷俊哉さんが2023年10月19、20日に開催される日本整形外科学会基礎学術集会で優秀ポスター賞の候補として以下の発表をします。

「マトリセルラータンパク質である Follistatin-like 1(FSTL1)はヒトおよびラットの半月板組織変性に伴い高発現を示す」

17th ICRS(International Cartilage Regeneration & Joint Preservation Society) world congress 2023に参加しました。

大学院生の大谷俊哉さんが17th ICRS(International Cartilage Regeneration & Joint Preservation Society) world congress 2023で以下の発表をしました。

「Follistatin-like 1 (FSTL1), a matricellular protein, is upregulated with human and rat meniscus tissue degeneration」

Clinical Biomechanicsに論文が掲載されました。

両十字靭帯温存型人工膝関節全置換術と単顆人工膝関節置換術における術前・術後の膝関節動態をFinite Helical Axis(関節の回転軸の算出方法)を用いて比較しました。その結果、両置換術ともに両十字靭帯を保存しているにも関わらず、屈曲動作時の回転軸の向きが異なりました。また、両置換術ともに先行研究で報告されている正常な膝関節とは異なる回転軸を示しました。この結果は、より正常な動態を目指す人工膝関節の設計等に役立てることができます。

https://doi.org/10.1016/j.clinbiomech.2023.106098

研究費の採択

大阪体育大学男子ハンドボール部を対象に、ハンドボールプレイヤーだからこそできるACL損傷予防の実践方法について講義をしました

トップチームでのレクチャーに院生も同行して勉強をしました。以下は院生たちからのレポートです。

M2西澤和さん

実際にACL損傷を経験したアスリートの話を聞いたり、現場を見たりすることは、研究活動をする上でとても大切だと改めて思いました。自分の研究は何のためにやっているのか、どんな背景があってこの研究テーマに取り組んでいるのか、ということを見直すことができました。また、実際に話を聞くことで、いろんな疑問や考えが浮かび、机上の勉強では得られないことも得られると思いました。

M1林達也さん

スポーツ外傷・障害予防というテーマで研究している以上、その結果を選手や指導者の方々に伝え理解していただき、実際にプレーに反映していただくまでが私たちの責任だと感じました。そのためにも上質な研究を行うことはもちろん、それを心にダイレクトに伝わる伝え方も磨いていく必要があると実感しました。普段は机の上のパソコンと向き合っていますが、伝えたい相手がコート上にいることを再認識できたので、これからも選手の声を直接聞くことができる機会があるならば研究室の仲間たちと共に参加させていただきたいと思います。

第17回Motor Control研究会に参加しました。

大学院生の劉健庭さんの学会レポートを掲載します。

From August 24 to 26, 2023, I attended the Motor Control Conference for a poster presentation, located at the University of Tokyo. Many experts and researchers from relevant fields came for a presentation. It was a mind-blowing experience to attend this conference, since a bunch of knowledge that I have never had before which makes me feel very excited. The first two days were the time for appreciating others' displays, which made it quite relaxing. The talks were both informative and entertaining. The theme included not only motor control mechanisms but also aspects from pharmacology, neurology and psychology. I was impressed by those brand-new inventions and concepts such as a device that utilizes artificial magnetic fields to assist patients in regaining walking ability. During day two social meeting, I even had the chance to communicate with some familiar authors I saw in the previous paper. Besides, it was the first time to had conversations with people from Italy and Mexico.The final day was my turn for the presentation. Since it was my first time participating in a conference of this level, I felt extremely nervous. The flash talk was a challenge for my ability to summarize and react. The fact is, I could not stop trembling during the talk, although it was not that hard at all. The poster presentation part was much easier. We discussed with each other, exchanging ideas and advice. It was tiring for contentiously speaking English for 2 hours and a half however I surely had a good time.

Summarize: During this journey, I learned a lot of novel viewpoints, gathered suggestions to improve my subsequent study, and met new friends. That is what I called: I came, I saw, I advanced. Appreciate my supervisor Ogaswara Sensei and Konda Sensei provided me with such a precious opportunity and helps during the preparation phase. Thanks to my good friends and colleagues, Ms.Nishizawa and Mr.Hayashi, who supported me all the way during the trip. Also, I would be grateful for the financial support of our laboratory. Is that you make all these happened.

The 13th Asia Conference on Kinesiology in 2023 (ACK2023) に参加しました。

大学院生の吉田夏希さんの学会レポートを掲載します。

博士課程1年の吉田夏希です。8月23日~24日にオンラインで開催されたThe 13th Asian Conference on Kinesiologyに参加しました。この学会では、身体活動、運動、スポーツ科学、健康、栄養など、運動学に関連する様々な分野についての発表があり、日本、マレーシア、中国、韓国などからの参加者がいました。様々な発表がある中でも面白かったのは、速度に基づくレジスタンストレーニングや遠心性収縮による筋力増強の効果に関するシンポジウムです。私は理学療法士として患者のリハビリに携わる中で、筋力低下のある患者やスポーツ復帰を目指す学生へのアプローチを日々模索していたので、大変勉強になりました。また、今回の学会では私は発表をしていませんが、シンポジウムや一般演題で質問するなど積極的に参加者とコミュニケーションを取るよう努めました。質問をすることで発表内容をより深く理解することができたし、研究手法は適切であるかといった研究の信頼性や妥当性についての着眼点を増やすことができました。学会期間中に学んだことを自身の研究に生かして、さらに研究活動に励んでいきたいです。そして、まだまだ分からないことも多くあることを実感したので、一つずつ勉強していこうと思います。

Young Investigator Award Session1: Biomechanics and Function

鵜野裕基 「Increased Gait Variability in ACL-Reconstructed Patients: Insights from Nonlinear Dynamics of Foot Angular Velocity」」

張雪美 「Absorption function loss due to ankle sprain history explored by unsupervised machine learning」

Oral Session3: Physical Activity

西山夏実 「Quality alteration of physical activity in pregnant women from their second to third trimester of pregnancy」

研究費の採択

小笠原講師が「データビリティフロンティア機構(IDS)学際共創プロジェクト」に採択されました。

「視覚障害アスリートの姿勢定位能力向上を目的とした荷重固有感覚―聴覚統合フィードバックトレーニングシステムの効果検証と社会実装」

Orthopaedic Journal of Sports Medicineに論文が掲載されました。

バランスをきちんと保つことが難しい状況を繰り返し経験することで、次第に順応して姿勢の安定や着地衝撃の緩和がなされることがわかりました。また、その程度には個人差があることもわかりました。この知見は、スポーツのケガのリスクを見積もる新たな観点として期待されます。

https://doi.org/10.1177/23259671231177312

小笠原講師のハンドボール男子日本代表での活動が中日新聞に掲載されました。

活動報告

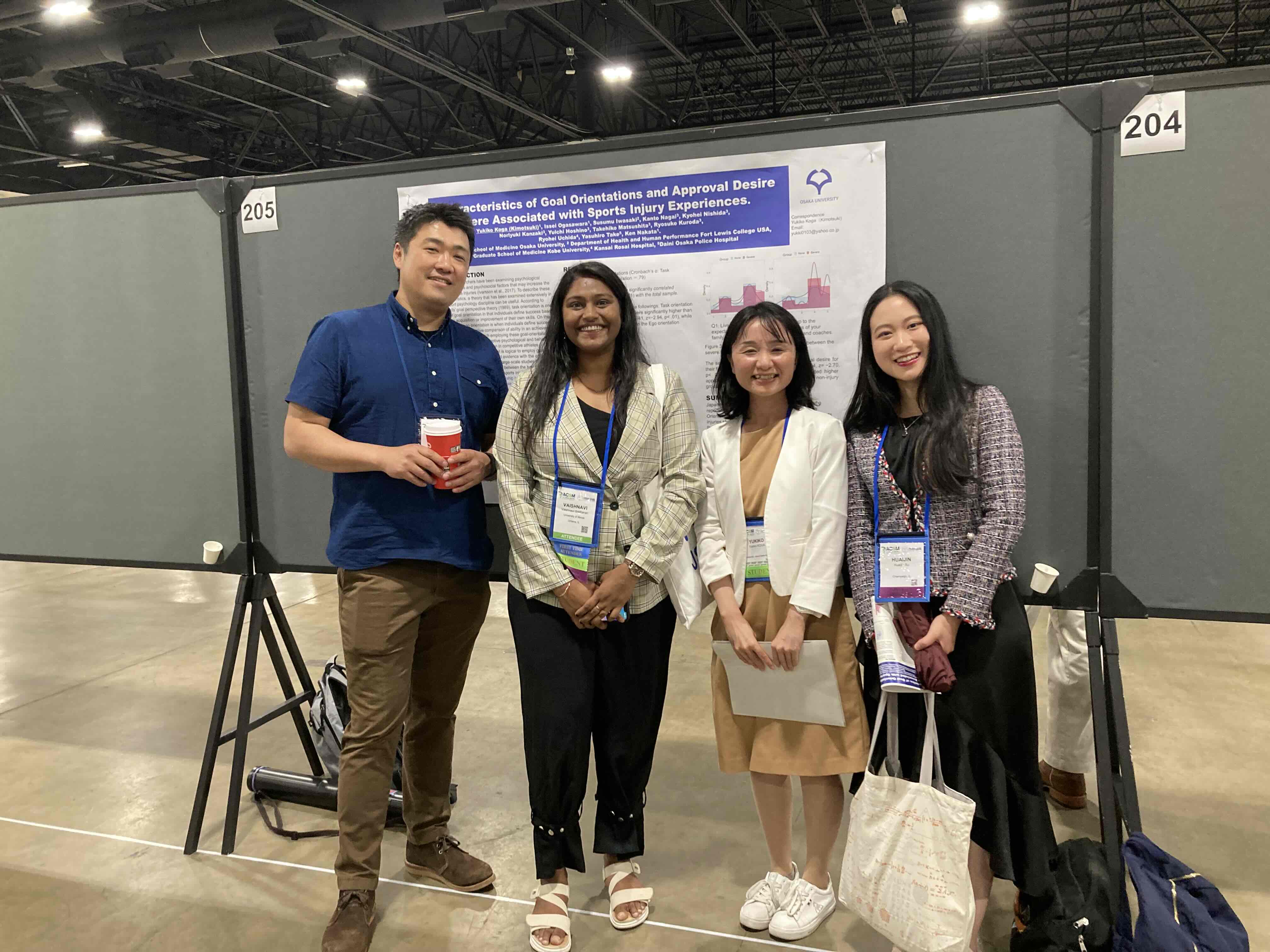

大学院生の肝付由希子さんがAmerican College of Sports Medicine (ACSM)で発表しました。肝付さんからの学会参加報告を掲載します

大学院博士課程 1 年の肝付由希子です。修士論文の成果を、5 月 30 日〜6 月 3 日にアメリカのコロラド州のデンバーで開催された、American College of Sports Medicine (ACSM)で発表してきました。この学会はスポーツ医学の国際学会ではもっとも規模の大きな学会である、世界各国から、研究者、ドクター、トレーナーなどのエネルギッシュなスペシャリストが集って、活発な議論が繰り広げられていました。初めての国際学会でのプレゼンテーションということで、とても緊張しました。英語力に、不安が残る中、渡米の日を迎えました。人と人とのコミュニケーショの 9 割はノンバーバルコミュケーションということを信じた結果、多くの人と交流することが出来ました。今回得られたことは、①研究者とのディスカッションを通して自身の研究や、日本のスポーツや医療システムを俯瞰的に見ることができました。これは、国際学会ならではのことで、スポーツ、医学や教育の制度や、文化など、国によって様々な違いがあることを、実際に人から聞いて、ディスカッションすることで深く知ることができました。②学会や食事会での色々な分野のスペシャリストとの交流を通して、世界中に同じ志を持つ仲間ができました。出身地、年齢、バックグラウンドは様々ですが、お会いした人たちはとても温かく、とても楽しい時間を過ごしました。心強い仲間が増えました。シャイな日本人の殻を思い切って破って良かったです。③大阪大学大学院医学系研究科のスポーツ医学教室で行われている様々な研究は世界のトップクラスであることがわかりました。18 年前にスポーツ医学の研修でピッツバーグ大学に行ったことがありました。その時の日本のスポーツ科学は 20 年位遅れていると聞いていたのを目の当たりにして、頭に岩が落ちてくるくらいの衝撃を受けました。今回もその覚悟で臨みました。Special Lecture というのを自分の研究分野以外も受けましたが、スポーツ医学教室の仲間の研究の勉強会により知っている内容がほとんどでした。日々のミーティングで先生や先輩方、仲間と学んでいることは世界から水準であることを知りました。参加する前は、緊張と不安でいっぱいでしたが、アメリカで楽しく、学びの多い日々を過ごすことができました。国際学会が初めてということで、ご指導いただいた中田先生、小笠原先生をはじめ、教室の先生、現地で大変お世話になった岩崎晋先生、色々な手続き関連を取りまとめていただいた秘書の大西さんに大変感謝しています。そして、1 人で渡米するにあたり、一緒にドキドキしてくれた、研究室の皆さま、家族に感謝しています。(学会参加は JST の挑戦的研究者の研究費によりサポートを受けています。)

活動報告

大学院生の西澤和さんがハンドボール男子日本代表の強化合宿に帯同して活動しました。西澤さんからの活動報告を掲載します

大学院生の西澤和です。5/15-5/20の5日間、東京西が丘の味の素ナショナルトレーニングセンターにて実施されたハンドボール男子日本代表チームの合宿に参加しました。小笠原一生先生が男子日本代表チームの科学スタッフを務められており、私はその補助として参加をしました。合宿中は、ワイヤレス心拍加速度センサによる選手の身体活動量評価やアナリストと連携しての練習評価を行いました。私は理学療法士でもあり、将来的にはスポーツ現場において科学的視点をもったアスレティックトレーナーとしても活動したいと考えているため、代表チームのアスレティックトレーナーの方々の仕事を間近で見学し、勉強させていただきました。今はまだ未熟であり、自分にできることは限られていますが、日々努力を続けて、いつの日か、自分の活躍の場を作りたいと、改めて強く思いました。大阪大学大学院の院生として過ごす中で、このような貴重な機会を得たことはとてもありがたいことであると感じました。この経験を活かし、日々精一杯努力します。

登壇予定

金本准教授が「日本機械学会第35回バイオエンジニアリング講演会」に登壇します。

日本機械学会第35回バイオエンジニアリング講演会 2023年6月3日(土)~ 6月4日(日)

シンポジウム OS-A4: ここが聞きたい -整形外科医がもつバイオメカニクスの疑問-

発表タイトル 膝関節組織の「変性」に関するバイオメカニクスの疑問

登壇予定

以下の学会で小笠原講師が登壇予定ですので、前十字靭帯損傷の予防に興味のある方はぜひご参加下さい。

日本スポーツ整形外科学会2023 2023年6月29日(木)~ 7月1日(土)

シンポジウム 「ACL再建後のスポーツ復帰の現状と課題」

発表タイトル 「スポーツにおける前十字靭帯損傷の成り立ちと予防戦略」

第34回日本臨床スポーツ医学会学術集会 2023年11月11日(土)~ 11月12日(日)

シンポジウム 「ACL損傷予防を多角的に考える」

発表タイトル 「スポーツの特性からACL損傷の成り立ちを理解する」

開催報告

5月1日に健康スポーツ科学講座が協力したシンポジウム「スポーツを通して考えるみんなの月経」が開催され、朝原招へい教授(左から3番目)、中田教授(中央)、佐藤特任助教(右から2番目)が登壇しました。

科研費の採択

健康スポーツ科学講座が協力するシンポジウム「スポーツを通して考えるみんなの月経」が開催されます。

5月1日(月) 14:00~16:00 大学スポーツありもり会議「スポーツを通して考えるみんなの月経」in 大阪大学

朝原招へい教授(大阪ガス株式会社)、中田教授(スポーツ医学教室)、佐藤特任助教(運動器スポーツ医科学共同研究講座)が登壇します。

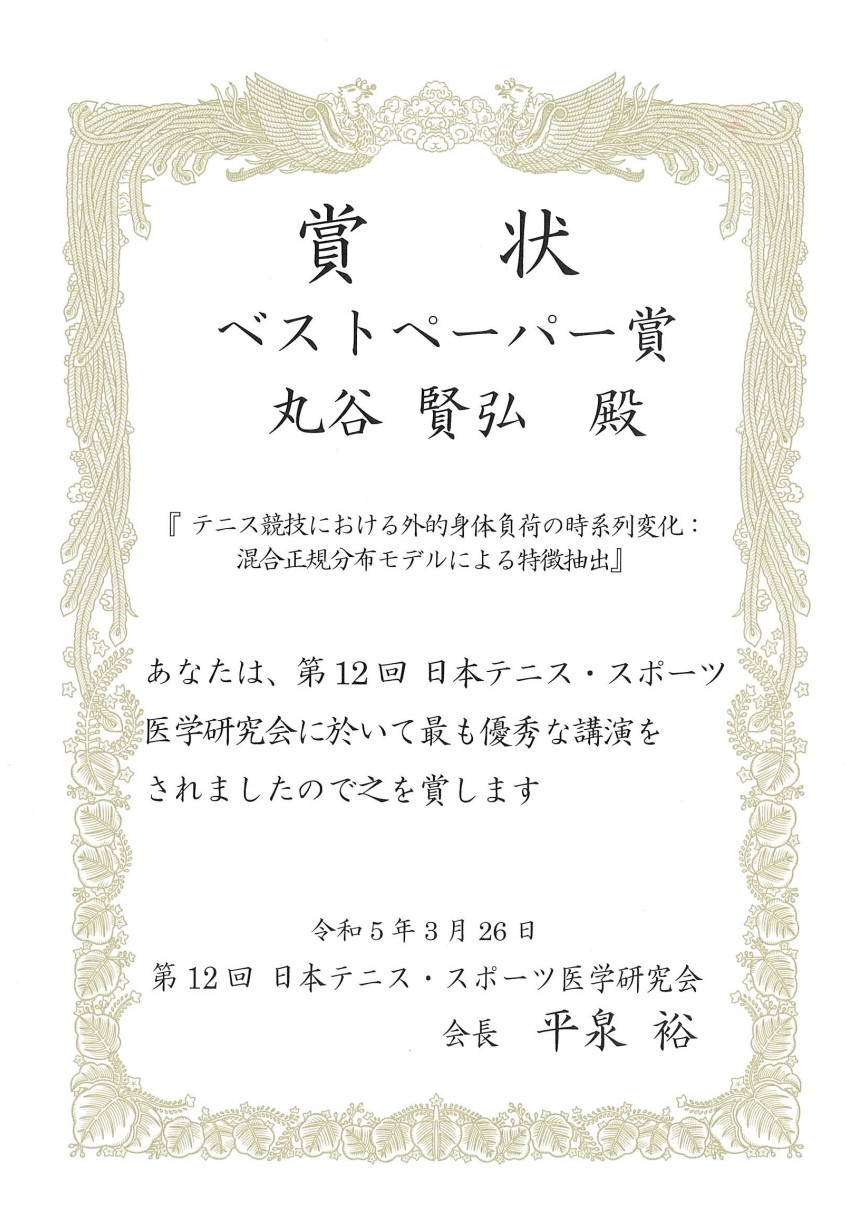

丸谷研究員が第12回日本テニス・スポーツ医学研究会でベストペーパー賞を受賞しました。

「テニス競技における外的身体負荷の時系列変化: 混合正規分布モデルによる特徴抽出」

Frontiers in Physiologyに論文が掲載されました。

ウェアラブルセンサによって計測される加速度データのヒストグラムに対して

混合正規分布モデルを近似することで、運動強度の特徴を抽出する手法を考案しました。

https://doi.org/10.3389/fphys.2023.1161182

内藤准教授の研究がNHK BSプレミアム「ヒューマニエンス40億年のたくらみ」で紹介されます。

大阪大学大学院医学系研究科健康スポーツ科学講座のホームページを公開します!

大阪大学大学院医学系研究科健康スポーツ科学講座のホームページを公開しました。

最新の研究・教育活動を紹介していきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。